К юбилею режиссера, члена Союза кинематографистов России Сергея Овчарова

Сегодня исполнилось 70 лет Сергею Овчарову — заслуженному деятелю искусств России, кинорежиссеру, сценаристу, известному по фильмам «Нескладуха». «Барабаниада», «Левша», «Оно», «Сказ про Федота-Стрельца» и др. С 2006 года он преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения (СПбГУКиТ) и одновременно (с 2009 года) в Высшей школе режиссёров и сценаристов (при киностудии «Ленфильм»). К его юбилею киновед, член Союза кинематографистов России Валерий Фомин предоставил статью «Нескладухи Сергея Овчарова про бывальщины русской истории».

«…Что за невидаль: сеют зимой!

Принаряженные мужички с лукошками наперевес идут по заснеженному полю и, не моргнув глазом, разбрасывают семена. По снегу и боронят, но борона отчего-то повернута зубьями вверх. А следом косари лихо взмахивают косами, взметая веселые фонтанчики серебристого снега…

Диковинным хороводом проплывают яркие маски, одна необычнее другой: ряженый поп в дружеских объятиях хвостатых чертей, пышнотелая русалка, запутавшаяся в рыбацких сетях…

А в центре всей этой пестрой, цветастой и многоголосой праздничной круговерти удалой, истинно сказочный русский солдат демонстрирует небывалое искусство: на своей чудо-кузне перековывает старых на молодых. Вот очередная старушенция, жаждущая омолодиться, кряхтя, забирается под стол, на котором стоит наковальня, взмах молотом — и готово дело: из-под стола вместо старушки выпрыгивает резвая девчушка. И в чем вся прелесть: чудо омоложения вершится в мгновение ока и «без повреждения мозгов»…

Но и это еще не все!

Немыслимо пестрый калейдоскоп красок, образов, ошеломительных сюжетных положений разворачивается на экране под веселый аккомпанемент частушек и плясовых наигрышей, старинных обрядовых песнопений и хороводных напевок. А уж поверх всего этого многослойного кружева еще и рассыпается фейерверк бесконечных прибауток и забавных небылиц, которыми насмешливо-добродушный голос за кадром сопровождает все происходящее на экране:«Когда я родился на свет, Мне было семь лет. Батька мой не родился, а дед не был женат…»

Это «Небывальщина» Сергея Овчарова – еще только самый первый его полнометражный фильм,снятый в уже далековатом, предперестроечном 1984 году.

Даже на фоне богатейшей истории нашего кино, никогда не забывавшего время от времени удивлять, а то и ошеломлять нас своими сюрпризами, «Небывальщина», поставленная тогда Сергеем Овчаровым, воспринималась тогда не иначе как фильм-диковинка, фильм-загадка, фильм-откровение. Проще эту работу, наверное, было бы назвать из ряда вон выходящей, если бы при этом можно было бы определенно назвать тот самый ряд, из которого она «выходит».

Но никакого такого ряда «предтеч» и «предшественников», хотя бы отдаленно напоминающих и похожих на то, что выпалил уже в своем дебютном фильме этот ухарь-режиссер абсолютно в истории отечественного кино абсолютно не просматривается. Разве что легендарный Александр Медведкин, еще в начале 30-х годов в своем небывалом «Счастье» попробовал было прикоснуться к сокровищнице русского народного искусства, но ему быстро и решительно открутили голову и навсегда выкинули из игрового кино.

Овчарова за его беспредельно озорную и вольную «Небывальщину» в тогдашнем Госкино тоже хорошенечко выпороли. Но, слава богу, дали все-таки чудить и озоровать дальше.

Потом последовала удивительная и грандиозная кинофантазия по «Левше» Лескова, а за ней неописуемое, ядовито сатирическое «Оно» по «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, в рамках которого Овчаров умудрился уместить всю многовековую историю управленческого придурства на Руси, начиная с родового-племенного строя и кончая главными рулевыми советской истории.

Эпоху горбачевского-ельцинского «бордельеро» под названием «ПЕРЕСТРОЙКА» Овчаров удостоил особо пристального внимания в фильме под названием «Барабаниада»- самом диковинно-самобытном, самом пронзительном и самом «энциклопедичном» киноповествовании об эпохе крушения советской цивилизации.

«Барабаниада» — фильм- диковинка в чистом виде. Бьюсь об заклад, что даже самый продвинутый критик-всезнайка не сможет отыскать каких-либо даже отдаленных его «кинородственников» не то что в отечественном, но и во всем мировом кино.

Картина сшибает с ног уже только тем, что за полтора часа ее демонстрации в ней не прозвучит ни одной реплики, ни одного-единственного словечка. Овчаров словно забыл, что еще с конца 20-х годов кино стало звуковым, а звучащее слово его едва ли не главным формо- и смыслообразующим элементом.Он снял, по сути дела, немой фильм, доверившись возможностям кинопластики и совершенно забытого искусства пантомимы.

Еще больше ошарашивают герои фильма: неказистый и нескладный барабанщик, и его друг, покровитель, а и заодно мучитель — барабан. Причем, еще, поди, разберись, кто из этих двоих — сам музыкант или его инструмент — в фильме главнее.

Дело в том, что барабан у Овчарова – живое существо. Он по ходу фильма не только превращается то в обеденный стол, то в телевизор, то в избушку, в которой ночует барабанщик-хозяин, но еще и «чувствовать умеет» — то злится, то радуется, то печалится, то ревнует своего незадачливого хозяина, когда тот заводит романчик.

И вот эту забавную и невероятную парочку Овчаров отправляет в путешествие в перестроечную эпоху, в раскардашенную и на глазах разваливающуюся страну. Они шествуют по городам и необъятным советским весям, по которым уже успел промчаться тайфун первых перестроечных «преобразований»…

Автору этой заявки он рассказал:

«У меня в жизни был странный случай. Как-то, в одну из самых тягостных и невеселых полос в своей жизни, я лежал дома на диване. То ли спал, то ли дремал. И вот в этой полудреме-полузабытьи у меня остановилось сердце. Перестало стучать. Вырубилось абсолютно. Я стал задыхаться, корчиться… И уже куда-то как будто тихонько полетел. И вдруг слышу в себе словно какой-то крик: «Дыши!», «Дыши!», «Дыши!»… И сердце его будто услышало. Как-то справилось… Потихоньку снова застучало…

Жена была рядом, но ничего не поняла, перепугалась насмерть.

«Что случилось?!» — «Я сейчас только что умер во сне. И воскрес».

Вот этот фильм — «Барабаниада» — был для меня такой же попыткой снова запустить свое сердце, которое в последние годы от всей этой нашей жуткой жизни у меня тоже почти уже остановилось…»

В «Барабаниаде» — этом фильме-диковинке, фильме-игрушке, как и в прежних работах Овчарова, поражает и восхищает многое. Но на первое место сегодня я бы поставил именно это тихое свечение души, противостоящей сгущающемуся мраку. Души, как видно по фильму, явно небогатырского склада и уж совсем не стального, павлакорчагинского литья, а хрупкой, растревоженной, легкоуязвимой. И, тем не менее, просто обязывающей себя светиться, может быть, из самых последних сил…

Это еще притом, что автор «Барабаниады» не только не облегчает себе условия испытания, но словно нарочно подставляет себя вместе со своим малахольным героем разом под все ледяные сквозняки нынешнего нашенского бытия.

Он подчеркнуто демонстративно вталкивает своего абсолютно непрагматичного и беззащитного героя в излюбленное пространство чернушного кинематографа: убогое кладбище, развалюхи дома, облеванные подворотни, устрашающие подземные переходы, святая святых нынешней цивилизации — умопомрачительная городская помойка.

С тем же энциклопедическим замахом воспроизведены здесь абсолютно все «ударные» сцены и средства серийной кино-чернухи: драки, насилие, кроватные дела. Но все эти всенепременные картины запустения, мерзости и жестокости у Овчарова как-то играючи и восхитительно ловко превращены из эпизодов-страшилок и сцен-тошниловок во что-то очень потешное, по-своему милое и даже трогательное.

По классическому чернушному канону, регламентирующему процесс изготовления человеческого фарша на экране, героя полагается сначала пырнуть ножом, долбануть тяжелой железкой по кумполу, потом долго-долго пинать ногами по сокровенным местам, пока клиент не затихнет и из запекшегося рта не заструится алый ручеечек. Это минимум. Про максимум и высший пилотаж в этом славном деле я уж лучше напоминать не стану.

Овчаров кощунственно оскверняет сей мордобойный канон: за героем несется толпа разъяренных соседей, на ходу смешно и нелепо лупцуя его… пуховыми подушками. Удар наносится. Но пушинкой. Эта потешная драка-погоня — ключ фильма. Его метод. Если угодно, метод «пухового» реализма.

Еще примерец: постельное аллегро. Прямо скажем, автор «Барабаниады» подошел к воплощению названного действа, пожалуй, даже более солидно и основательно, чем все его многочисленные предшественники по части срывания покровов. Во-первых, он не стал комкать этот животрепещущий эпизод. Я, каюсь, не хронометрировал, но мне показалось, что Овчаров тут дал несколько очков вперед даже самым неторопливым, уважающим подробности живописцам экранного коитуса. Да и в плане «откровенного» показа «слияния двух лун» режиссер тоже не показал себя стеснительным пай-мальчиком. Но вся эта неминуемая «похабель» превращена на экране в какую-то немыслимую кувыркиаду, озорной цирковой номер, столь же уморительно-потешный, сколь и фривольный.

И уж совсем «осквернена» Овчаровым сцена городской помойки — этой святая святых нашего кинематографа.

Вроде бы ничего тут не прибрано специально, не разведен благоухающий розарий, но каким-то неуловимым движением режиссерской руки мерзкое помоище начинает выглядеть на экране по-своему даже забавным и симпатичным. Как храм, возвышается на нем барабан, превратившийся для героя в уютную избушку. Из барабана торчит смешная труба. Из трубы весело валит дым, навевая задушевные строки: «Эх, русский народ в тюрьмах весело живет!..»

И так во всем.

Буквально каждая деталь мрачноватого антуража, каждое очередное загаженно-оплеванное место действия, каждый из тех «четырехсот ударов», что обрушиваются на голову бедолаги барабанщика, — все это преображено авторской волей, волшебным образом высветлено и опоэтизировано. Но перед нами не механическое преображение рычагом какого-то хитро найденного приема, стиля, мастерства. Преодоление тьмы здесь обеспечивается, прежде всего, свечением самой авторской души. Тепло неподдельного сострадания, любви, надежды согревает ледяное, страшноватое и тотально изгаженное пространство фильма.

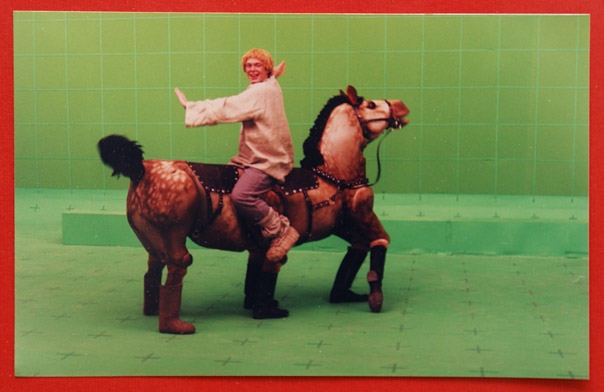

В своем следующем фильме «Сказе про Федота-стрельца» по популярной стихотворной притче-сказке Леонида Филатова Овчаров продолжилсвой цикл особых рассказов об удивительных особенностях исторического бытия нашего отечества. Особость их в том, что о суровых и строгих временах, подчас глубоко трагических событиях и явлениях режиссер берется рассказать не языком строго реалистического повествования, а прибегая к исключительно условным, намеренно упрощенным языком фольклорной образности. При этом казалось бы неминуемо должно произойти какое-то упрощение,принижение и , прямо скажем, некая примитивизация , если не оглупление отечественной истории.

Но в киносказах Овчарова, как это ни удивительно, ничего подобного нет.Да и сама сугубо эмоциональная гамма его фильмов при всем их хохмачестве на самом деле, удивительно сложна и подвижна.. В каких-то эпизодах это вроде бы чистый Гайдай, смеешься так что чуть со стула не сползаешь.Но все же не сползаешь, потому что от этой смехоты как-то незаметно тихо и неотвратимо в душе поднимается тихая .печальная тоска. Почти как у Чехова.Режиссер яркого, упрощенного контурного рисунка Овчаров одновременно тончайший акварелист.

В последнем своем фильме «Сад» по чеховскому «Вишневому саду» это буквально и демонстративно проявляется в смене стиля повествования по ходу фильма. В первых эпизодах фильма чеховские герои выглядят как живые, условные карикатуры. Но по ходу дальнейшего действия они от эпизода к эпизоду наливаются живыми красками и к финалу превращаются уже в самых что ни на есть настоящих чеховских героев – тонких, ранимых, бездонно сложных людей.

В этом особость редчайшего дарования Овчарова как художника. В этом его сила.Но в этом же и его если не слабость, то некая ограниченность в плане коммуникации со зрителем. Сложность, многосоставность, тонкость эмоциональной гаммы фильма – это не для супермассового успеха…

Впрочем, так ли онуж обязателен такой успех?!

Своя аудитория – верных зрителей, влюбленных в этого такого необычного, странного киноавтора — у Овчарова есть. И совсем немалая.

И я как автор этой заявки, и вся наша киногруппа, все мы тоже состоим в армии его больших поклонников.

Но, оставаясь таковыми,постараемся при этом не впасть в сюсюканье и сладкоголосие.

Постараемся рассказать о том, как создавались его фильмы-небывальщины,в ходе постановки которых тоже случалось столько разнообразной и невероятной складухи и нескладухи.

Расскажем и про работы Овчарова –аниматора.

Про то, как он преподает на режиссерском факультете.

Про его неосуществленные замыслы – про неснятый платоновский «Чевенгур», Ершовский «Конек-горбунок» и другие небывалые постановочные его проекты в кино и театре.

Да и сам Сергей Михайлович, которому сегодня исполнилось 70 лет, тоже уже рассказал нам, да и еще расскажет много чего забавного и поучительного из невероятно разнообразного опыта своей работы.

Ну, а уж хотя бы самые кратенькие моменты и эпизоды его удивительных киносказов тоже помогут нам выстроить интересный и познавательный фильм….

Да, этот текст – не статья в газету или журнальчик про кино, которых в эпоху цифровизации уже не осталось.Нет, это всего лишь наша заявка на фильм об Овчарове. Может и тут уже некая наша небывальщина вдруг свершится и будет дозволено произвести киносалют в честь 70-летия нашего любимого киносказителя…. А он именно сказитель нашенской русской истории, а не исказитель оной. Хотя последним в нашем кино, да и всей культуре живется почему-то куда как вольготнее и проще.

Ой, чуть не забыл: ведь наш герой еще и прекрасный и опять-таки самобытнейший рисовальщик. У него было несколько грандиозных выставок.Даже во Франции! Но кто на них побывал? — горстка счастливцев. А мы их покажем всем.

Ну, при таких-то ресурсах мы этот фильм про самого русского веселого и печального режиссера-придумщика точно не завалим!».

Материал и фото предоставлены

автором текста Валерием Фоминым

Добавить комментарий